【実証実験インタビュー】富山をキーワードに「つながる」「深める」「支え合う」コミュニケーションプラットフォーム「Toyama Connect」で関係人口の創出・深化を図る(株式会社Asian Bridge)

「Digi-PoC TOYAMA」Program01において、富山県が抱える地域課題のテーマの一つとして、「関係人口の創出・繋がりの深化」実証実験プロジェクトが募集され、株式会社Asian Bridgeが受託、現在実証実験に取り組んでいます。

今回は、株式会社Asian Bridgeが富山県とともに取り組む「関係人口の創出・繋がりの深化」に向けた実証実験についてインタビューを行った内容をお届けします‼

◆実証実験取り組みの背景

株式会社Asian Bridgeのインタビューに先立ち、富山県が抱える地域課題の一つ、「関係人口の創出・繋がりの深化」について、担当課である富山県戦略企画課・松下氏と加野氏に、本実証実験についての思いや株式会社Asian Bridgeの取り組みへの期待について伺いました。

富山県戦略企画課 松下氏・加野氏コメント

富山県では、「幸せ人口1000万~ウェルビーイング先進地域、富山~」を成長戦略のビジョンとして掲げています。

このビジョンは、ウェルビーイングを戦略の中核に据え、富山県民だけでなく、富山で仕事をする方、よく訪れる方、生まれ育って県外で活躍されている方など、富山県に何らかの形で関わり、愛着を持つ全ての方を富山の仲間(関係人口)として捉え、その輪を広げ、富山県のさらなる発展を目指しています。

「Toyama Connect」を通じて、富山県内の旬なトピックスや地域の取り組み、さらにはオンラインコミュニティでの交流の様子などを、タイムリーかつ魅力的に県内外に発信していくことにより、様々な方々との繋がりをつくり、新たな関係人口の創出はもちろん、関係性のより一層の深化につながることを期待しています。

◆今回のインタビュー対象者:株式会社Asian Bridgeについて

東京都に本社、富山・石川に支社を構える株式会社Asian Bridgeは、企画・設計・開発とワンストップの開発体制をもったITソリューション事業をコアとしつつ、地方と首都圏の2拠点といった特徴を活かして事業展開を行っている総合型開発企業です。

地域に根ざしたデジタルソリューションを提供し、地域課題の解決に向けた取り組みに大きく貢献しています。今回の「Digi-PoC TOYAMA(デジポックとやま)実証実験プロジェクト」で、富山県の関係人口増加・繋がりの深化に向けてどのような挑戦をしているか、株式会社Asian Bridgeの松田氏と東氏にお話を伺いました。

◆ Digi-PoC TOYAMA 実証実験プロジェクトについて

―――今回「Digi-PoC TOYAMA 実証実験プロジェクト」に応募された経緯を教えてください。

松田氏:「Digi-PoC TOYAMA」は知り合いが毎年応募していたので、存在は以前から知っていました。

自治体が課題を提示し、技術やノウハウを持った企業・団体が応募するという座組は非常に良い取り組みだと思っていました。

今回の富山県の「関係人口の創出・繋がりの深化」というテーマ課題と弊社が地域で目指すビジョンとがマッチしていると感じたため、応募を決めました。

―――貴社の取り組みが富山県の課題解決にマッチしていると感じられたのですね。では、富山県における関係人口の現状・課題について、貴社はどのように認識されていますか?

松田氏:富山県が目指す「幸せ人口1000万」「関係人口1000万」という明確な目標に向けて、どのように深化させて目標達成していくかが重要だと考えています。

人口が減少していく中で、富山県としての取り組みを形作ることに寄与できればと考えています。

他地域で仕事をしていても富山県は特に地域イベントが多いと感じている一方で、どのようにして長期的に地域との繋がりを維持していくかということが大切だと認識しています。

◆実証実験内容:「Toyama Connect」について

―――今回貴社が取り組まれている実証実験の内容について教えてください。

松田氏:富山県の関係人口の一元管理、富山の情報を集約することで関係人口の創出・繋がりを深化させることを目指して、「Toyama Connect」というプラットフォームを2025年2月3日にサービス開始しました。

「Toyama Connect」は、情報発信やイベント申し込み、コミュニティ形成など、地域コミュニケーションに必要な機能を一元化した富山県に繋がりたいひとのためのSNSです。ユーザーが簡単に情報を発信・共有でき、関係人口との繋がりを強化するためのツールとして設計しています。「Toyama Connect」のポイントは以下の3点があります。

①興味に応じた富山県内のイベントが一覧化

富山県内の最新イベントをカテゴリーごとに簡単にチェック、申し込みまで行うことができます。イベントの申し込み機能を搭載することで、リアルとオンラインの接点を強化しました。イベント後にはグループを自動生成し、参加者同士の交流を促進する機能も搭載しています。これにより、イベント前後でのコミュニティ形成がスムーズに行うことができます。

②個別カテゴリを選択可能

ユーザー自身が興味のあるカテゴリを選ぶことができるので、イベント以外の情報もユーザー自身で取捨選択可能です。

③他ユーザーと交流が可能

グループ内で他ユーザーと交流できるので、富山県の新たな魅力を発見できるなど富山県と繋がる楽しさが広がります。

―――関係人口と一言で言っても多種多様な属性があると思います。Toyama Connectを通じて、多様な関係人口層に対してどのようなアプローチを行い、関係の深化を図っていくのでしょうか?

松田氏:ユーザー目線と担当課目線で大きくわけて2つのアプローチがあります。

ユーザー目線では、プラットフォーム上でイベント情報を共有し、興味のあるイベントに参加できるようにします。そこからさらに異なるイベントに参加することで関心の幅が広がり、他の関係人口とも交わる機会が増えることで、関係人口の深化を図ります。

担当課目線では、ユーザーの興味や参加履歴をデータベースで一元管理し、他の担当課もその情報を共有できるようにします。これにより、ユーザーの関心に基づいた適切なアプローチが可能になるため、担当課を越えた深い関係人口の創出が期待できると考えています。

もちろんイベント以外の情報発信においても、ユーザーの興味関心を確認しながら寄り添うことが可能と考えています。

―――実証実験期間中、関係人口創出の効果をどのように測定・分析するのでしょうか。

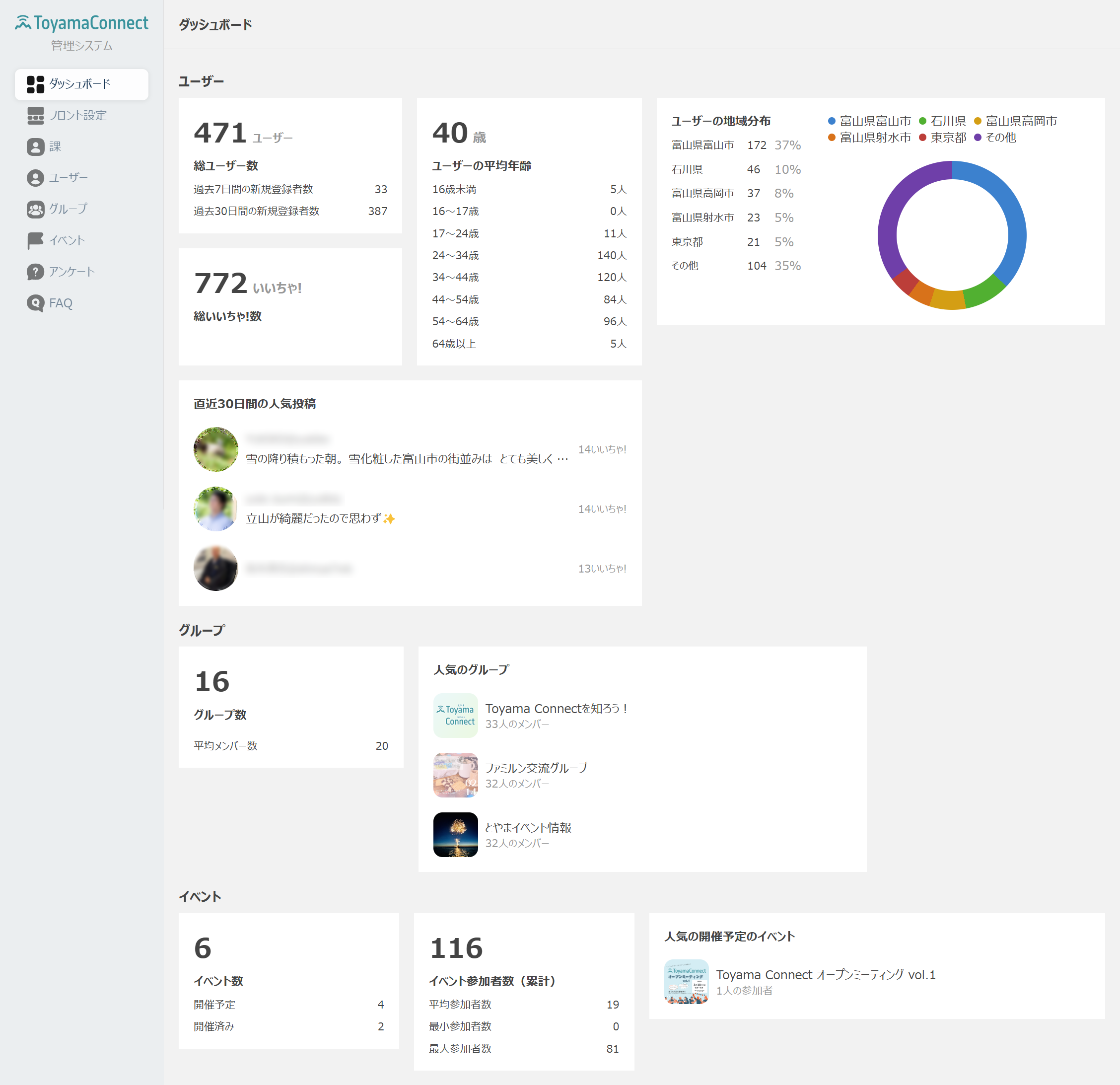

松田氏:投稿数や交流数、閲覧数などのデータを分析し、どのコンテンツが人気かを把握します。

また、ユーザーの属性や行動パターンを分析することで、効果的な施策の見直しや改善を行います。

これにより、関係人口の創出と深化に向けた戦略的なリソース分配が可能になります。

BIツール画面サンプル

◆実証実験の成果について

―――現在の実証実験の取り組みや成果を教えてください。

松田氏:プレスリリースの反応は非常に良く、注目を集めています。様々な経路からユーザーが流入しており、週に1回のイベントを通じて登録者数を増やしています。

これまで、ママスキーさんのイベントやITセミナー、転勤妻の集まりなど、多様なイベントを公開してきました。これらの取り組みを通じて、関係人口の拡大を検証中です。

ママスキー社のイベントの様子

直近では、愛媛県で関係人口のコミュニティを運営する「たてヨコ愛媛」の代表をお招きして、イベントを行いました。

イベントには10名の参加者が集まり、参加者同士の交流もあり、どのようにプラットフォームを活用していくのかを議論も行うとても盛り上がるイベントとなりました。

もちろんイベントの発信や申し込み、管理などすべて「Toyama Connect」で行っています。

「たてヨコ愛媛」イベントの様子

―――プロジェクト推進において予想される課題や障壁は何ですか?また、それに対する対応策はどのように考えていますか?

松田氏:最大の課題は、どれだけ多くのユーザーに利用していただけるかだと考えています。利用者を増やすために、まずは県内での普及活動や連携の方法を工夫しています。

また、プラットフォームを皆で支えていくという姿勢を持ち、協力体制を強化することが重要だと考えています。そのためにも、ユーザーニーズにあった運営を心がけたいと思っています。

◆利用者の声

―――現在までに県民や関係人口から寄せられたフィードバックや意見はありますか?それをどのように活用していますか?

松田氏:UI/UXに関して、使い方が難しいとの声をいただきました。

WEB上でオープンなところとクローズドな部分の分け方がわかりにくいという意見もあり、運用面でカバーできる部分と開発が必要な部分を見極めています。

今後は、使い勝手を重視し、ユーザーの声に寄り添った改善を進めていきます。

◆今後の展望と協力体制

―――実証実験終了後、Toyama Connectをどのように発展させていく予定ですか?長期的なビジョンをお聞かせください。

松田氏:今後も富山県や民間事業者とも協力しながら、富山に関するイベント情報の掲載や、コミュニティグループの立ち上げを進め、プラットフォームを深化させていく予定です。

地域の声を反映しつつ、より良いコミュニティやプラットフォームを構築し、関係人口の創出・深化に繋げていきたいです。

◆最後に

―――株式会社Asian Bridgeの取り組みは、富山県の「関係人口」の創出と繋がりの深化に向けて、大きな一歩を踏み出しています。デジタルツール「Toyama Connect」を活用した地域コミュニケーションの強化は、今後の富山県の発展に欠かせない要素となることでしょう。これからの成果にますます期待が高まりますね! 最後に、本実証実験プロジェクトに対するメッセージや、今後取り組んでいきたいことについてお聞かせください。

松田氏:一度作ったものを最後までやりきることが大切だと感じています。多様な関係主体が協力し合い、プラットフォームを育てていくことに注力したいです。

東氏:ユーザーの皆さんに使っていただくことで完成形になると考えているので、今はまだ「Toyama Connect」は未完成の状態と考えています。

多くの人に登録していただいて、皆さんが楽しく使えるよう整備していくことが重要なので、登録者の方の声を取り入れて使いやすい「Toyama Connect」になるよう努めて参ります。